2022年3月18日(金)14:00〜17:00

Archive

舞台芸術と音響技術による社会包摂のデザイン研究の一環として、3月18日に北九州芸術劇場(北九州会場)と九州大学大橋キャンパスの録音スタジオ(福岡会場)、香川県県民ホール(香川会場)をITネットワークでつなぎ、パフォーマンス作品を上演し、これからの舞台の可能性についてパネルディスカッションや技術解説を行いました。

北九州会場には舞台技術者や劇場関係者68名、福岡会場には学内関係者8名、香川会場には15名の文化施設関係者が参加しました。

セミナーの前半で上演した作品は、“アーティストが北九州会場と福岡会場に分かれているにも関わらず、インタラクティブなパフォーマンスが繰り広げられる” という実験的なデモンストレーションとして上演しました。

北九州会場と福岡会場では、演者の後ろの大型スクリーンに片方の演者を投影し、香川会場には福岡会場と北九州会場の両方の映像を投影しました。また、北九州会場では客席における音像移動による臨場感ある音場(音が存在する場所)の構築を行い、福岡会場では狭い空間における劇場の音場再生を試みました。

パフォーマンスには、国内外で異ジャンルコラボバンドとして活動されている門限ズのみなさん[野村 誠(ノム/作曲家・ピアニスト)、遠田 誠(エンちゃん/ダンサー、振付家)、吉野 さつき(めい/ワークショップコーディネーター、愛知大学文学部教授)、倉品 淳子(じょほんこ/俳優・演出家)]と、障害のあるアーティストとして福岡を中心に活動をされている森 裕生さん(もりっち/舞台パフォーマー)、里村 歩さん(あゆきち/俳優)、廣田 渓さん(けい/俳優)に、作品制作から関わっていただきました。

半年以上、オンラインのみで稽古を重ね「ステージ上ではどうなるのか」というイメージを膨らませながらクリエイションを重ねて創っていただきました。

技術解説では、まず、今回の通信システムについて、株式会社テクノハウスの小宮 新平さんよりお話しいただきました。今回のシステムは、インターネット回線で音や映像が途切れることなく伝送することができる機器(Evertz XP-EDGE)を使用したことや、音声は非圧縮で送ったことなど、比較的低コストで質の良い通信環境システムだったことを説明していただきました。

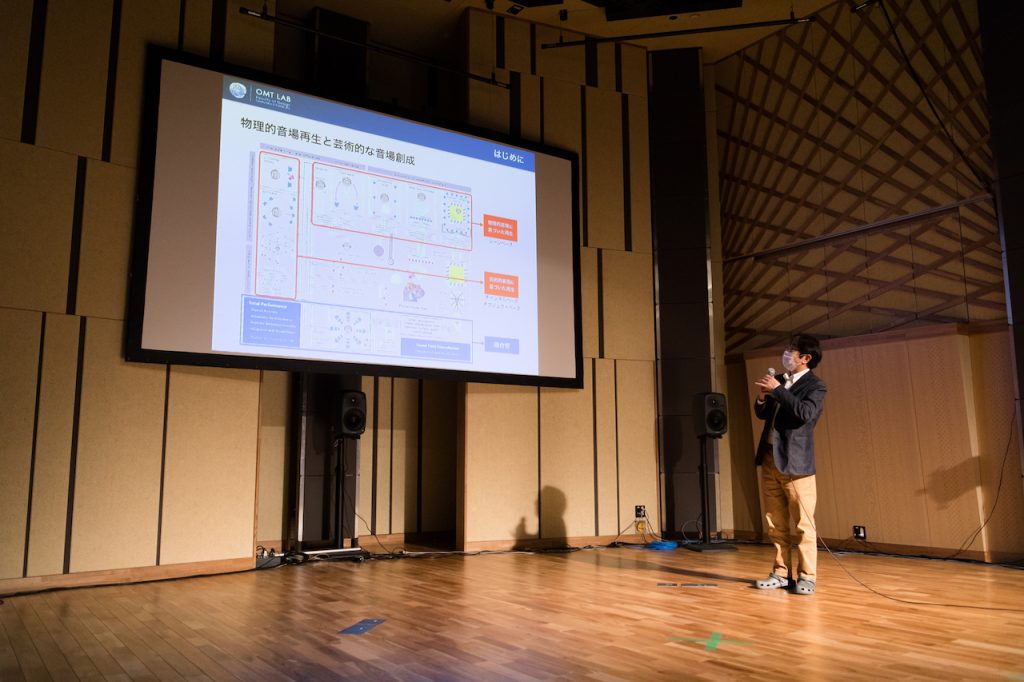

次に、本学教授の尾本 章より、現在主流の物理的原理に基づいた音場再生方法と芸術的表現に基づいた音場の再生方法を融合させた再生方法について、具体的なシステム構成や信号処理などについて解説しました。また、尾本は、今回の福岡会場は、公民館や福祉事業所のような社会生活の場所に見立て、そこに居ながら北九州会場のような大ホールにいるような感覚が得られる音場再生を目指したことを踏まえ、「劇場内の親子室やVIP Roomなど限定的な活用だけではなく、広く社会で実装していく時代になっていると思う」と語りました。

株式会社オーディオブレインズの山下 修さんから、今回のパフォーマンス作品の中でイマーシブオーディオ(立体音響効果)を使用した箇所や、従来のチャンネルベース(音の素材をミキシングし再生する方法)の立体音響とオブジェクトベース(音の素材とその位置情報や構成情報により再生する方法)の立体音響の違いについて、デモ音源を交えながらお話しいただきました。

また、「今回使用した機材(ASTRO SPATIAL AUDIO)は、福岡会場で試みた音場再生に対する支援機材としても使用でき、スピーカーの機種も選ばずに使用できるので、多様な使い方ができるものでした」と北九州芸術劇場舞台技術課長の中村 国寿さんがコメントしました。

後半のパネルディスカッションには、北九州会場からヒビノスペーステック株式会社の庄 健治さんと愛知大学文学部教授の吉野 さつきさん、福岡会場から倉品さんと尾本と本学教員の長津 結一郎、香川会場から香川県県民ホール館長の野田 勉さんをパネラーとし、北九州会場の中村さんが進行役を務めました。

吉野さんは、「身体に障害がある人に対して、技術がどのようにして何を可能にするのか、とても期待して参加したが、生身の体があることの自由さと不自由さや、それに技術が関わることで起こる自由さと不自由さを実感し、技術によってすべての不自由さがなくなり、完璧に自由になってしまっていいのか、違う体のあり方を想像できなくなってしまうのではないか、と考えさせられた」と話されました。

倉品さんは、人と人の関係が不確かだったり、難しかったりするということを表現した今回の作品について、「人と人との距離には “具体的な距離” と “心の距離” と “分かり合う分かり合えない” というものがあり、分かり合うのは難しいけど、あきらめないで何度でも伝えていこうというメッセージが込められている」と語りました。

庄さんは、2年前の2020年は3拠点を平面的横のつながりで構築していたが、今回は2拠点+αという横のつながり+縦の関係で構築されていたことに触れ、ライブビューイングと配信という組み合わせが広がっていく可能性について話し、「今までとは違うリアリティのあり方が生まれるだろう」と話しました。

野田さんは、「劇場はキャパシティによって人数が制限されるが、近隣施設とつながることで、地域全体でキャパシティを考えることができる」と思ったことや、「劇場に足を運ぶことが難しい方々として鑑賞者と表現者とが存在するので、多様な環境を結ぶための技術の必要性を感じ、そこに可能性を感じることができました」と話しました。

長津は、「技術が社会包摂に関わるとき、この技術が障害者にとってこのように使えるというミクロな技術の応用と、別の会場にいる人や障害者と一緒にやっていくことについて考えるマクロな技術の応用があり、今後技術としてできることはたくさんあると考えられる」と話し、また尾本は、「システムが汎用的であることが大事である」と話しました。

その後の質疑応答では、福岡会場の観覧者からの「Zoomで行ったときと今回では、演じる側としてどんな違いがありましたか?」という質問に対し、倉品さんが「Zoomは画面上で見え方が確認できますが、今回は北九州会場で自分たちがどのように見えているか分からなかったので、あちらを想像しなければならず、こちら側とあちら側、2つの見え方を考えながらやっていました」と説明しました。

また、「鑑賞環境の可能性が広がりました」などの感想も聞くことができました。

今回のセミナーは、私たちにとって、各会場での見え方が違う作品の上演であり、各会場で技術的に取り組んだ内容が違うという実験の場でしたが、私たちが取り組んできた音場再生の技術が社会包摂の分野でどのように活用できるのか、その可能性を現実的に探ることができました。今回の試みが、多様な人たちへの直接的な技術の応用となるよう、今後検証していきたいと思います。

(写真撮影:富永亜紀子)